@

ãJNIi³©½Éë¤ëj@@@@¶5N1117ú`¾¡14N115ú(1822-1881j

@@@@E¾¡ÌiàI¿wÒBåw³öB¼AfBAqºBÊÌAfOY¥óªYBANI¡A{ã¯ãJÇÆ(Oj)BªR§ogBͶßì¬RÉwÔà¬Æ©Èí¸Æ]³êéB¶NÔÉÉ]¢åãÖoÄåÖ(彪Y)ÉwÑA¢¸ê嬷éÆ]¿³êéBÌ¿]ËŹJ¸k¥Ãê´ÁÉtA²F³êÄmªÆÈéB26ÎÅA½µÄ¢÷km£(ªR§ä´sFä¬â棃 Á½¿wm)ðJ«AÃi4N(1851)¢÷km£m·BÃi10N(1853)ã¯ÌwÉ¢»÷Ù£ãÙ·(ªR§ä´s¼]´¬)BJ`_ð¥¦éB·ì§ÑcsÌV³¬Ì½¼ÒB¾¡³N(1868)LËɵ©ê³çɽéB¾¡3N(1870)ãµÄ¤R¥¶¥i@ÌeÈÉodBaÉæè«CB¾¡13N(1880)¢tRwÉ£ðN±·B³ÜÊB60ÎBq(lj)És·ÌãJFYª¢éBF¢ú{n£A¢NḶ´£A¢cÉb£A¢]tc£A¢Ná¸SWvB

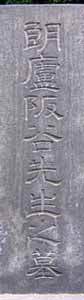

æÍAJìb910¤(òÑn)B³Ê¢NIãJæ¶Væ£BæW Éu¶5N1117ú¶A¾¡14N115úvvÆ éB³çÊèÝO(b93¤)Éèª éBuNIãJæ¶VèviúºÂßjÆ¢Ä éBOB(åR@»E åw³öEå³VcÌ¿wÌuŶwmEñ¼wÉÌnnÒF1830-1919)ï¶B¾¡18N(1885)§B

@

@

@

@